化学系についての説明は目次の③からになります。東京工業大学や東京工業大学理学院の解説を飛ばしたい方は③から読んでください。

東京工業大学について

まずは東京工業大学について

公式サイトや各種ページなど

高校生向けのページも用意されています。

東京工業大学の特徴

- 創立から130年を越える歴史を持つ

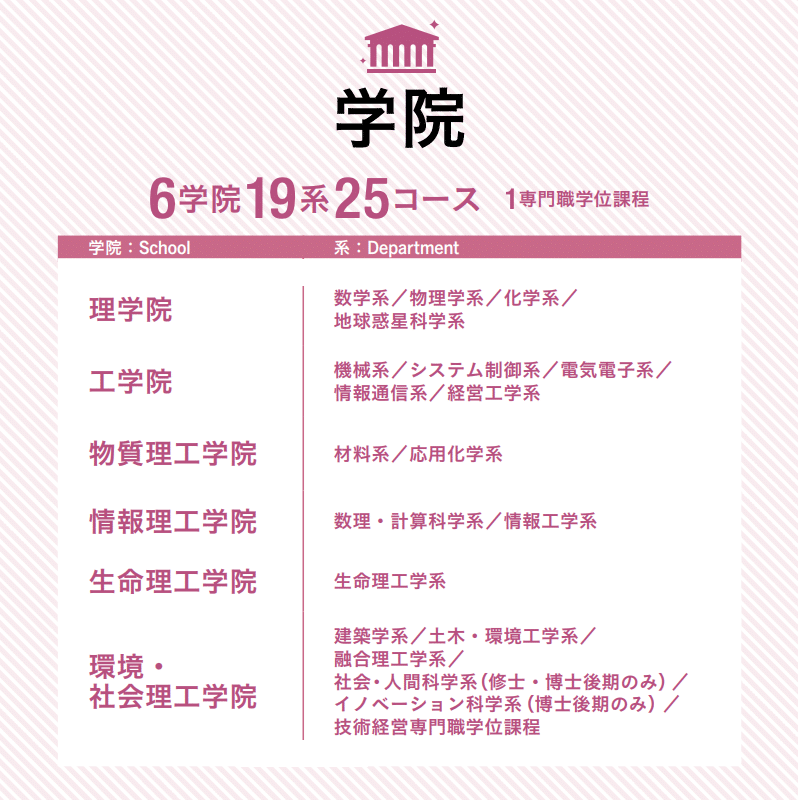

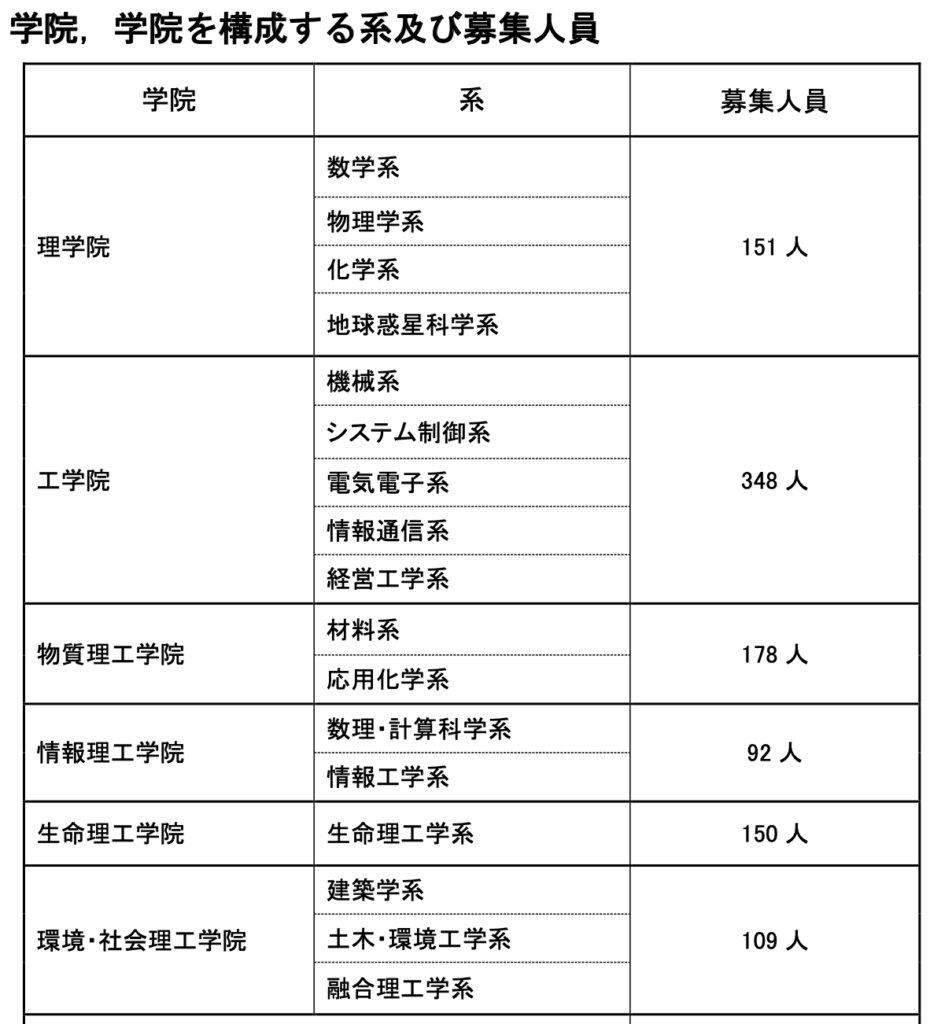

- 2016年に大学改革を実施。学院制度などを導入

- 理学部・工学部・理工学

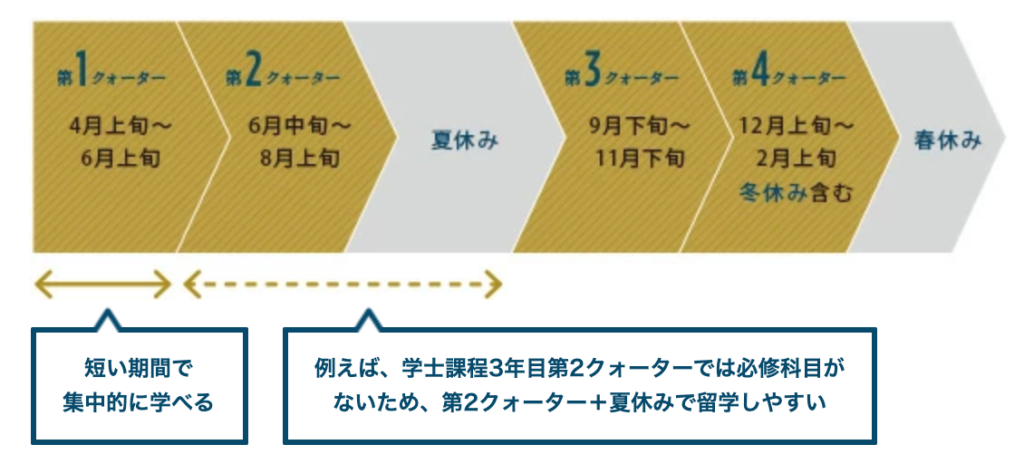

- クォーター制を導入

- 白川英樹氏、大隅良典栄氏2名のノーベル賞受賞者排出

- キャンパスは、大岡山キャンパス・すずかけ台キャンパス・田町キャンパスの3つ

それぞれの項目を簡単に解説します。

東京工業大学は、1881(明治14)年に東京職工学校として設立されました。機械工芸科と化学工芸科の2科で開始。

1923(大正12)年9月1日の関東大震災を経て1、924年キャンパスを現在の大岡山に移し、1929(昭和4)年「東京工業大学」となりました。

2016年4月、東工大は日本の大学で初めて、学部と大学院を統一し、「学院」を創設しました。「学院」では、学士課程(※学部相当)と修士課程、修士課程と博士後期課程の教育カリキュラムが継ぎ目なく学修しやすく設計された教育体系を提供しています。これにより、入学時から大学院までの出口を見通すことができ、自らの興味・関心に応じて多様な選択・挑戦が可能です。

理学部と工学部の中間的存在の理工学が独立して設置されています。

工学部の中に理工学系が設置されているような大学や、理工学部のみの大学が多いですが、東工大ではむしろ理工学が中心的な位置づけになっています。

それは、それぞれの理工学院を合わせると募集人数が一番多くなってることからもわかります。

大阪大学では、基礎工学部より工学部の方が人数は多いですね。

普通、大学では前期・後期制ですが、東工大では、更に2分割し4つに分けるクォーター制を導入しています。

【大学選びで重要視すべき4つのポイント】

Schrödinger正直、大学って偏差値以外何をみて選んだら良いかわかんないよね 室長いちばん大切なのはそこの大学に入って何が学べるか、だね Schrödingerも[…]

東京工業大学の学部構成(各リンク)

東京工業大学理学院について

次は理学院について見ていきましょう。公式HPはこちらから。

東京工業大学理学院の特徴

- 基本的な原理・法則・論理を研究する理学

- 所属する「系」は1年終了時に決定

- 就職は良い。進学率は高め

- 講義カリキュラムの国際化に取り組んでいる

- 学生数に対して研究室の数が多い

「自然界はどのようにしてできているのだろう?」という基本的な原理への興味や関心をモチベーションに、法則や論理を探究するのが理学です。理学院では、論理を積み重ねて構築される定理の美しさや、分子・原子等のミクロの世界の仕組み、さらには地球の内部や宇宙の構造に至るまで、あらゆる現象の奥に潜む法則を学びます。

人類の知の文化を継承・発展させる

- 数学

- 物理学

- 化学

- 地球惑星科学

ほとんどの大学では学科を指定し受験するので、大学で一通り内容を知ってからコース選択できるのは魅力ですね。

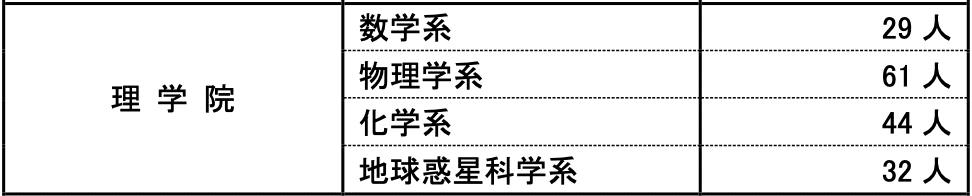

しかし、これまでに解説したように、各コースには人数制限がありますので希望するコースに行けるとは限りません。人数をオーバーした場合は成績順で決まります。

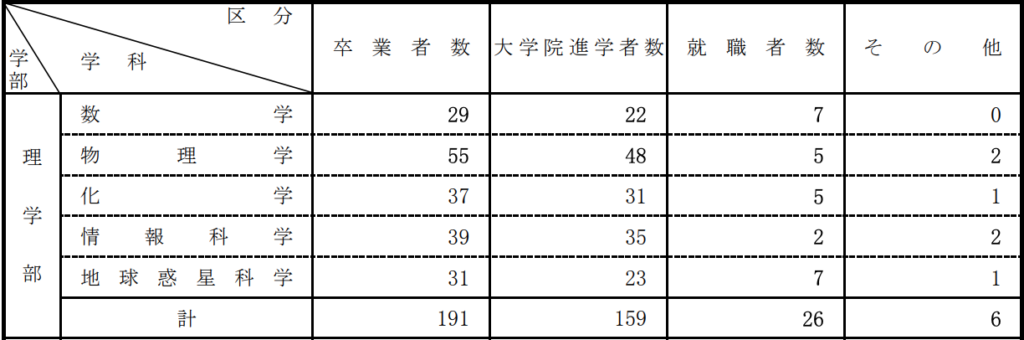

学部卒業生の進路

学部卒では多くが大学院に進学していますね。他大学でも同じですが、理学部の中では数学は就職率が高めです。

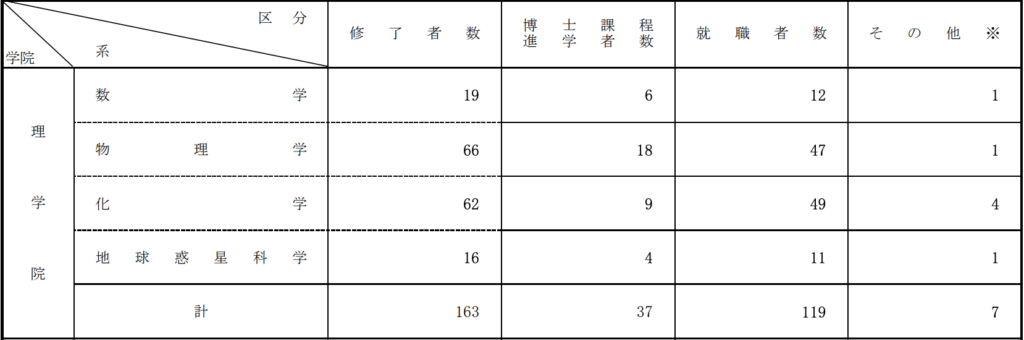

大学院卒業生の進路

工学部などと比べると、圧倒的に博士過程(大学院後期)への進学者が多いです。東工大での研究はよほど面白んでしょうねえ。素晴らしいことです。

近年の社会のグローバル化にともなって、講義のカリキュラムの国際化は重要な問題です。理学院では、2015年度より英語の専門教育担当のネイティブ専任教員による数学、物理、化学の講義を開始しています。留学生だけでなく、英語に意欲のある日本人学生の受講者も年々増加しており、理工系基礎科目の国際化は順調に進んでいます。

【大学選びで重要視すべき4つのポイント】

Schrödinger正直、大学って偏差値以外何をみて選んだら良いかわかんないよね 室長いちばん大切なのはそこの大学に入って何が学べるか、だね Schrödingerも[…]

学科構成(リンク)

理学院 | |

他大学との比較

他大学の理学部と募集人数を比較してみましょう。同じ偏差値群Aと比較してみます。

偏差値群って何?という人はこちらの記事を参照してください。

【大学の偏差値群】

偏差値群から考える 細かな偏差値の差にこだわるのは無意味です。が、あまりに自分の偏差値とかけ離れた大学に進学することもオススメできません。 これは「大学の選び方」の記事で書いた通りです。まだ読んでない方はそちらから読んでみ[…]

【偏差値Aの理学部】

| 東京工業大学 理学院 | 4学科(系) | 151人 |

| 北海道大学 理学部 | 5学科 6コース | 300人 |

| 東北大学 理学部 | 7学科 | 324人 |

| 名古屋大学 理学部 | 5学科 | 270人 |

| 大阪大学 理学部 | 4学科 5コース | 255人 |

| 九州大学 理学部 | 5学科 | 258人 |

東工大が一番少ない人数となっています。東工大は理学部だけではなく、工学部も人数が少なく、大学として募集人数を少なくし、その代わり一人ひとりに手厚い指導をしようという意図があるのではないでしょうか。

その根拠として、東工大は他大学に比べて、1研究室あたりの生徒数が少ないことが挙げられます。より手厚い指導を受けたいと思う人にとっては東工大は良いんじゃないでしょうか。

また、東京工業大学は理学と工学の中間的存在の「理工学院」を設置しています。そのため理学部の人数だけではかれない部分もあります。東京工業大学の受験を視野に入れている人は是非「理工学院」も調べてみましょう。

東京工業大学理学院の入試について

- 入試は理学院で一括募集。2年次に「系」に分かれる

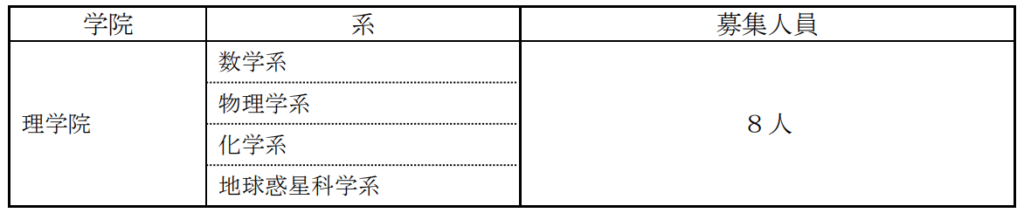

- 推薦入試の募集定員は全体の約6%が「推薦」で募集される

- 一般入試の後期日程はなし

入試は理学院で一括募集。2年次に「系」にわかれる

既に上でも書きましたが、大切なポイントは、各学院で募集するというところです。

それぞれの学院にて、2年進級時に系を選びます。系ではそれぞれ受入人数が決まっています。理学院は以下。

行きたい「系」に行けるかわからないのはデメリット。

推薦入試について

理学院の推薦入試の出願資格や試験内容

出願要件はこちらです。

理学における高い能力を示す下記の 1,2,3 のいずれかに該当

- 正規の授業科目の一環として実施した課題研究(理学及びそれに関連した内容に限る)で主 導的な役割を果たし,優れた成果を挙げてそれをとりまとめて発表した者

- 課外活動において理学に関連した研究を行って優れた成果を挙げ(主導的な役割を果たした ことが必要),それをとりまとめて校外で発表したことを客観的に示す資料を提出できる者

- 数学,物理,化学,地学のいずれかの国際科学オリンピックに日本代表として出場した者, 又は国際科学オリンピックの国内予選に相当する地区大会等で優秀な成績を収めた者

活動内容についての記録や要約の提出が必要になります。

推薦入試の試験内容は、共通テストと書類審査のみになります。

化学系について

- 化学の魅力

- 物質の構造・反応・性質を原子レベルで理解

- 学生に対して研究室の数は多い

- 研究内容

化学の魅力

化学の魅力について、主任のメッセージがわかりやすかったので紹介します。

化学の良いところは、①実験を繰り返して、新物質を見つけた人が勝利する所、②原子・分子・電子レベル・ナノスケールの物質の真理の探究が応用につながる所、③理学・工学・物理・材料・生命科学などの境界領域と新分野を開拓する所にあります。

わかりやすいです。①熱心に研究した人が報われる平等な環境がある②理学的な研究成果が社会の役に立つ③化学の知識はどの分野にでも必要となる

ということですね。

物質の構造・反応・性質を原子レベルで理解

化学は原子・分子・電子からナノ材料、生命や宇宙までを対象として、それらの織りなす物質や生命の真理を探究します。

東工大は物理系も素粒子がメインテーマですが、化学系もミクロのレベルの研究をメインに据えているようです。

学生に対して研究室の数は多い

化学系は1学年44人定員です。それに対して、研究室の数は一覧で見る限り、17用意されています。

すると、1研究室あたりの学生数は 約2.6人/室 3人以下だと十分少人数言えると思います。

この1研究室あたりの学生数は大学選びではかなり重要です。これが、大学での学びの質に直結するからです。こちらの記事も参考にしてください。

【大学選びで重要視すべき4つのポイント】

Schrödinger正直、大学って偏差値以外何をみて選んだら良いかわかんないよね 室長いちばん大切なのはそこの大学に入って何が学べるか、だね Schrödingerも[…]

研究内容

- 電子ビームを分子照射して、分子軸の向きと分子の反応の関係を探索

- 人工光合成系の構築を目指した多電子酸化還元系の開発

- 分子運動量子状態のデザインと再構築

- イオン伝導体におけるイオン拡散経路の可視化

- 医薬品原薬の設計・構造・物性の研究

- 光と物質の一体的量子動力学が生み出す新しい光誘起協同現象物質開拓への挑戦

- 二酸化炭素固定化反応の開発

- 分子を利用した、高効率エネルギー変換、低消費電力を実現する単分子素子、高感度バイオセンサなどの研究

- 新しい立体異性体の設計

- 新反応の開発

- 火山における熱エネルギー計測

- 溶液や溶液が構成する界面での分子過程の解明やそれを可能にする計測法の開発

- 新しい構造、結合、反応性をもつ金属錯体の合成研究

- 生理活性天然物、特に微生物由来の二次代謝産物の探索、構造決定及び生合成解析

など

まとめ

- 130年の歴史を持つ関東の理系の雄

- 2016年に「学院制」へ。大学院を含めた6年一貫教育

- 理学院は一括募集。2年進級次に「系」を選択(成績順)

- 学生数に対して研究室が多い。手厚い指導が期待できる。

- 原子・分子の研究

- 物理寄りの化学。生命科学はそれほど多くない。

注意事項

このページでは、大学の公式サイトなどの一般に公開されている情報を元に解説しています。作成者は大学関係者ではありませんのでご注意ください。

またここで解説した内容は変更されている可能性があります。最終的には必ずご自身で公式サイト等にて確認してください。