土木工学科についての説明は目次の③からになります。九州大や九州大学工学部の解説を飛ばしたい方は③から読んでください。

九州大学について

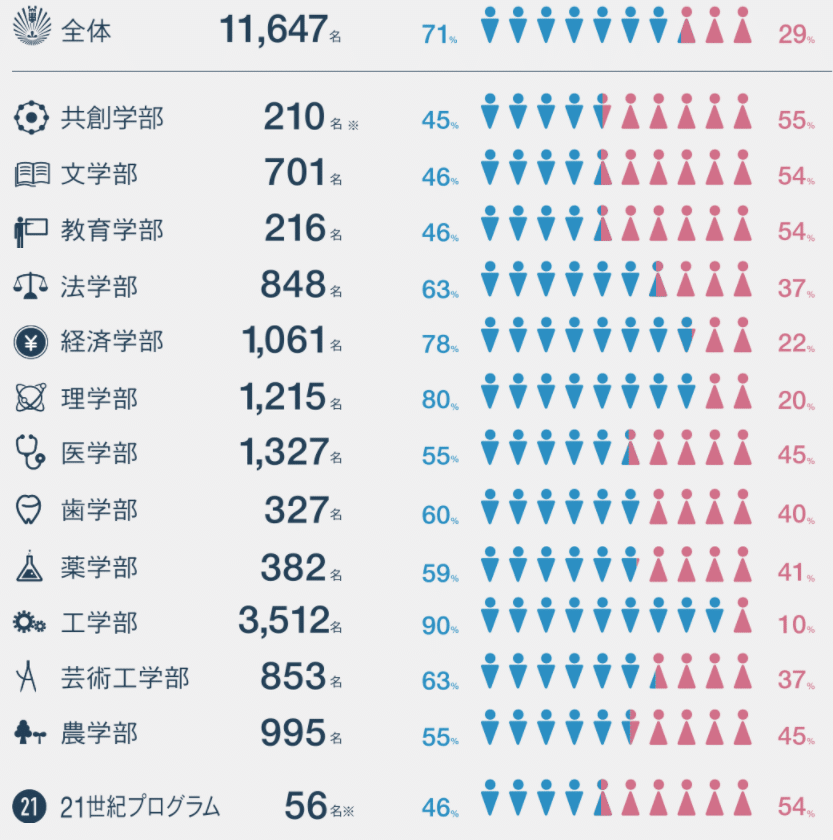

まずは九州大学について

公式サイトや各種ページなど

研究内容を紹介するページが用意されています。

先生紹介サイト「先生の森」

九州大学の特徴

- 第4番目の帝国大学として創立。医学部・工学部からスタート

- 大学改革に着手。新しい試み多数あり。変革の真っ最中

- 高校までの勉強から大学での学びに移行するため「基幹教育」に力を入れている

- 理学部・工学部・農学部の他に芸術工学部がある

- 2018年に新たに「共創学部」設立

- 理学部・農学部・工学部・芸術工学部では推薦入試あり

- 2018年に新キャンパス完成

九州大学は2011年に創立100周年を迎えました。それを期に近年大きく大学の改革を勧めています。学部再編・キャンパス移転・新入試などなど、旧帝国大学ではどちらかというと伝統を守るような取り組みをしているところが多いですが、この九州大学では、一気に変革を推し進めているようです。

時代の変化に対応していける大学を目指しているのでしょう

例えば「学際コース」として所属する学科とは別の学科の授業を履修する「チャレンジ21」という制度などがあります。

そういった雰囲気の方が好きな人にはおすすめの大学かもしれません。

九州大学は「基幹教育」というものに力を入れています。

「基幹教育」は1年次のまだ専門科目ではなく、共通科目を履修している間に行われる教育で「学び方を学ぶ」ことです。九州大学が掲げているのは「ものの見方・考え方・学び方」です。

新たな知や技能を創出し、未知なる問題をも解決していくための幹となる、「ものの見方・考え方・学び方」を学ぶのが九州大学の基幹教育です。

高校までの「受動的な学び」ではなく、自ら知を求めていくような「アクティブ・ラーナー」になってほしいとの願いがあります。

アクティブ・ラーナーとは、「学び続けることを幹に持つ、未知な問題や状況にも果敢に挑戦するスピリットと行動力を備えた人」のことです。

アクティブ・ラーナーは、予測できない未経験の状況を前にしても、既成の枠組みや考え方を超えて適切に問題を分析します。そして、課題を発見・解決する、研ぎ澄まされた感性と柔軟な洞察力を発揮するのです。

専門領域に閉じることなく、「考え方・価値観」の異なる人々との知的交流や、「他者や状況に開かれた」発想対話型の学び、蹟きや失敗から学ぶ過程を重視した教育が求められます。

九州大学の理系学部には一般的な理学部・工学部・農学部の他に芸術工学部があります。芸術工学部は、前身は九州芸術工科大学で、2003年に九州大学と統合されました。

「芸術工学=工業デザイン」のことで、工業デザインに特化したコースは全国でも珍しく、人気のある学科となっています。

大学改革の一つで、2018年に新たな学部、「共創学部」が設立されました。

医歯薬系や芸術工学部以外は新キャンパスの伊都キャンパスになります。

新しい充実した施設のある新キャンパスで学べるのは一つの大きなメリットですね。

ただ、立地はあまり良くありません。最寄りの駅からバスで移動することになります。

【大学選びで重要視すべき4つのポイント】

Schrödinger正直、大学って偏差値以外何をみて選んだら良いかわかんないよね 室長いちばん大切なのはそこの大学に入って何が学べるか、だね Schrödingerも[…]

九州大学の学部構成(各リンク)

九州大学工学部について

次は工学部について見ていきましょう。公式HPはこちらから。

九州大学工学部の特徴

- 開学当初に設置された最も歴史と伝統ある学部

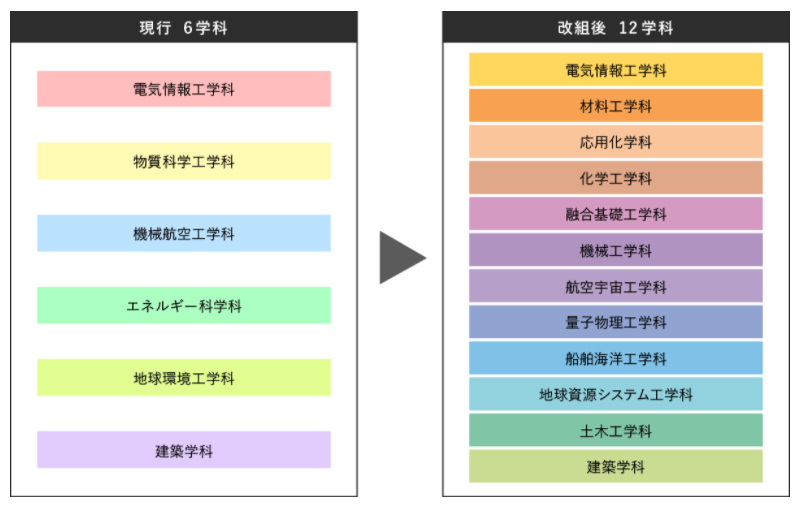

- 2021から学科再編。12学科に変更

- 工学部全体の進学率は約80%

- 機械制作のための「創造工房」

- 所属学科は2年前期終了時に決定

【九州大学工学部紹介動画 授業・実験編】

他にもいろいろ動画が用意されています。動画一覧ページ

Schrödinger正直、大学って偏差値以外何をみて選んだら良いかわかんないよね 室長いちばん大切なのはそこの大学に入って何が学べるか、だね Schrödingerも[…]

「創造工房」は、学生が自由な発想・創意・工夫を凝らしてオリジナリティーあふれる機械を製作するための施設です。他の大学にはないユニークなワークショップとして、工学部の全面的支援のもとで運営されています。

綿密な年間計画をたてて審査をパスした学生チームが活動資金を受けて創造工房で活動できます。現在は「ロボコン」、「ヒューマノイド」、「学生フォーミュラ計画」、「PLANET-Q」、の4チームが活動しています。各チームの成果は九大祭や年度末の成果発表会などで公開されます。またNHKのロボコン、ROBO-ONE、などのコンテストでも多くの実績を残しています。

学科構成(リンク)

群 | 学科 | 一般入試時群募集定員 | 学科定員 |

| I | 電気情報工学科 | 115 | 153 |

| II | 材料工学科 | 144 | 53 |

| 応用化学科 | 72 | ||

| 化学工学科 | 38 | ||

| 融合基礎工学科(物質) | 57 | ||

| III | 融合基礎工学科(機械) | 151 | |

| 機械工学科 | 135 | ||

| 航空宇宙工学科 | 29 | ||

| 量子物理工学科 | 38 | ||

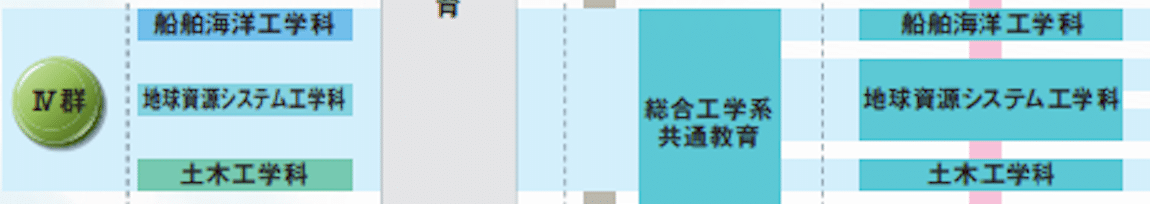

| IV | 船舶海洋工学科 | 108 | 34 |

| 地球資源システム工学科 | 34 | ||

| 土木工学科 | 77 | ||

| V | 建築学科 | 46 | 58 |

他大学との比較

他大学の工学部と募集人数を比較してみましょう。同じ偏差値群Aと比較してみます。

偏差値群って何?という人はこちらの記事を参照してください。

【大学の偏差値群】

偏差値群から考える 細かな偏差値の差にこだわるのは無意味です。が、あまりに自分の偏差値とかけ離れた大学に進学することもオススメできません。 これは「大学の選び方」の記事で書いた通りです。まだ読んでない方はそちらから読んでみ[…]

【偏差値Aの工学部】

| 九州大学 工学部 | 12学科 | 778人 |

| 北海道大学 工学部 | 4学科 | 670人 |

| 東北大学 工学部 | 5学科 | 810人 |

| 名古屋大学 工学部 | 7学科 | 614人 |

| 大阪大学 工学部 | 5学科 | 820人 |

| 東京工業大学 | 5学科 | 314人 |

学科再編に伴い。九州大学が一番学科数は多くなりました。各大学学科だけでなく、コースをたくさん設けているところもあるので、そこも調べてみましょう。

(参考)大阪大学は理学と工学の中間的存在の「基礎工学部」を設置。東京工業大学は理学と工学の中間的存在の「理工学院」を設置しています。そのため工学部の人数だけではかれない部分もあります。

大阪大学の工学部を考えている人は、合わせて基礎工学部の方も調べてみましょう。

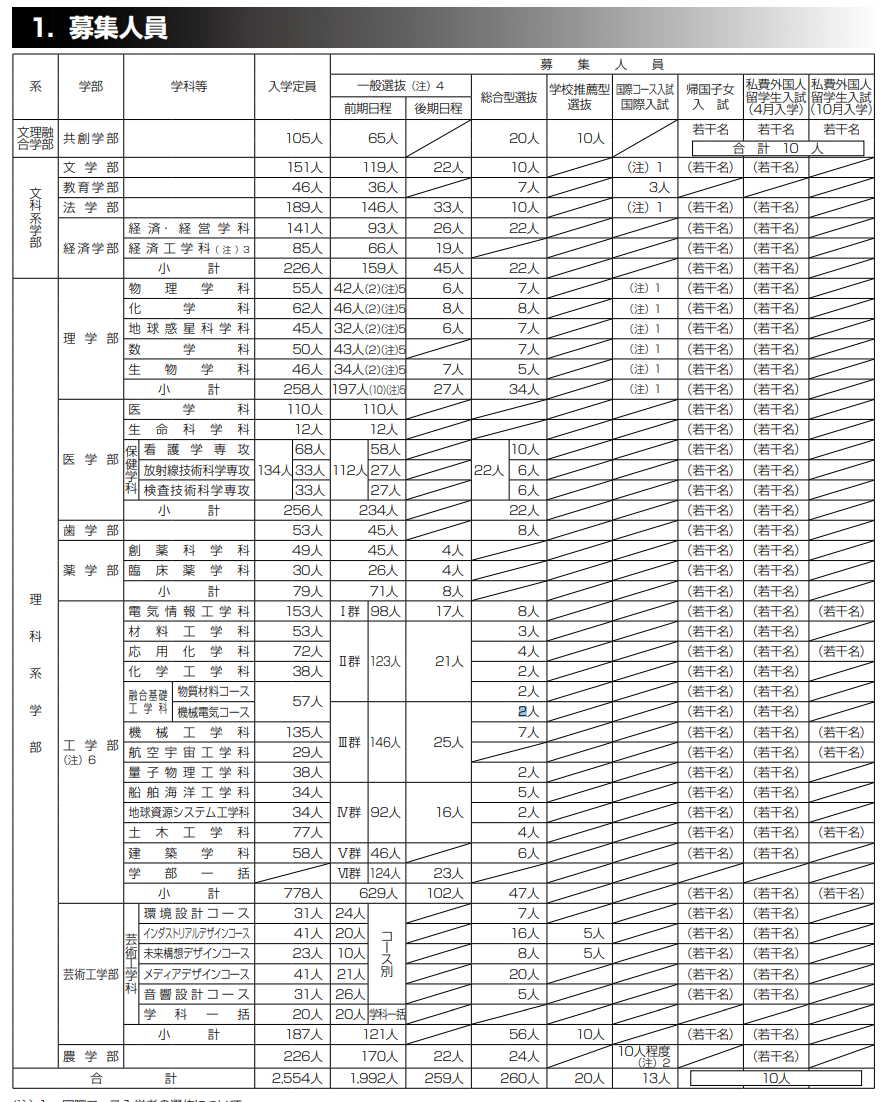

九州大学工学部の入試について

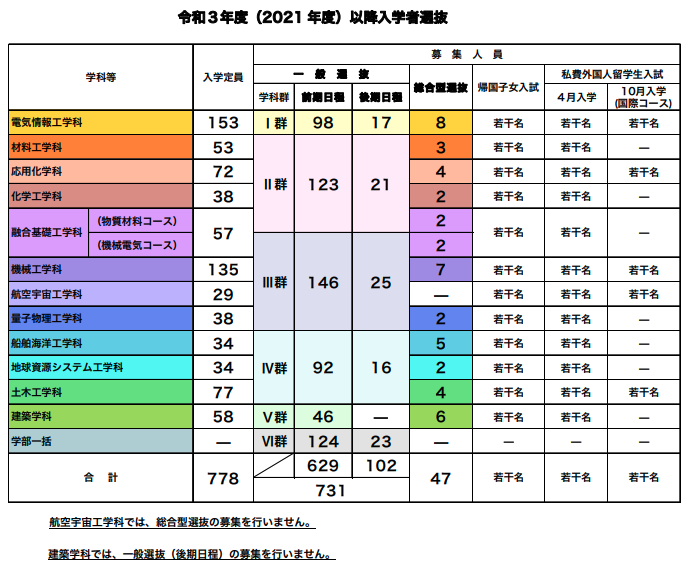

- 学科再編に伴い、入試も変更。注意が必要

推薦入試の募集定員は全体の約6%が「推薦」で募集される

定員数は他大学と比較して少ない- 一般入試の後期日程も少人数であり(建築科はなし)

入試制度変更。志望者は確認必須

工学部の入試制度の詳細pdfが用意されています。

大切なポイントは、学科群で募集するというところです。

学科群を構成しているだけではなく、どの学科群に属さず、どの学科にも配属可能な学部一括募集(第Ⅵ群)もあります。

推薦入試について

工学部の推薦入試の出願資格や試験内容

各学科の推薦入試の内容を一覧にしておきます。詳しくは先程のpdfで必ず確認しましょう。

| 群 | 学科 | 一次試験 | 二次試験 | 定員 |

| I | 電気情報工学科 | 作品及び書類 | 実技・面接・共通テスト | 8 |

| II | 材料工学科 | 書類 | 面接・共通テスト | 3 |

| 応用化学科 | 書類 | 面接・共通テスト | 4 | |

| 化学工学科 | 書類 | 面接・共通テスト | 2 | |

| 融合基礎工学科(物質) | 制作物および書類 | 面接・共通テスト | 2 | |

| III | 融合基礎工学科(機械) | 制作物および書類 | 面接・共通テスト | 2 |

| 機械工学科 | 書類 | 面接・共通テスト | 7 | |

| 航空宇宙工学科 | 募集なし | 募集なし | 0 | |

| 量子物理工学科 | 書類 | 課題探求試験・面接・共通テスト | 2 | |

| IV | 船舶海洋工学科 | 書類 | 課題探求試験・面接・共通テスト | 5 |

| 地球資源システム工学科 | 書類 | 課題探求試験・面接・共通テスト | 2 | |

| 土木工学科 | 書類 | 面接・共通テスト | 4 | |

| V | 建築学科 | 書類 | 課題探求試験・面接・共通テスト | 6 |

土木工学科について

新しい学科のHPは現時点では用意されていなかったので、前身の建設都市工学コースのHPを載せておきます。

- 2021新設学科

- 社会の基盤となる「インフラ」

- 最先端のテクノロジーとの融合

- スケールが大きく歴史に残る仕事ができる

- 研究内容

2021新設学科

今回の学科再編で新たに誕生した学科で、前身は「地球環境工学科建設都市工学コース」ですね。

入試の区分としてはⅣ群になります。

さかのぼると、この学科のルーツは明治44年創立の九州帝国大学工科大学土木工学科となり、100年を超える長い歴史と伝統を有しています。

学問をする上で、歴史と伝統は想像以上に重要になってきます。こちらの記事を参照ください。

Schrödinger正直、大学って偏差値以外何をみて選んだら良いかわかんないよね 室長いちばん大切なのはそこの大学に入って何が学べるか、だね Schrödingerも[…]

社会の基盤となる「インフラ」

土木工学は、私たちが安全・安心で豊かな暮らしを営むために必要となる国土の基盤(都市、道路、河川、海岸、山林など)を整備・保全するための幅広い学問です。頻発する災害に対する防災技術、人工的な都市と自然や生態系との調和を目指すグリーンインフラ、ビッグデータを使った次世代型の交通サービス、耐久的な構造物を構築するための新素材の開発なども土木工学の分野です。

土木技術は人類の歴史とともに発展してきました。道路、橋、上下水道、鉄道、港などによって現代の社会は成り立っています。世界ではいま、環境・社会・経済の問題が山積しています。土木工学は、伝統的な技術を継承・発展させるとともに、最先端の技術(AI、自動運転、5Gなど)を取り入れながら、50年後、100年後、その先の未来を見据えた持続的で豊かな国土や都市を構築していきます。

さて、近年自然災害はその頻度を増しています。2011年東日本大震災はもちろんのこと、熊本、新潟でも大型地震がありました。地震だけでなく、2019年には過去最大級の台風被害、2020年は豪雨による水害が非常に大きなものとなりました。

ここまで災害が多くなっている理由はわかりませんが、毎年のように何かしらの大きな自然災害が起こっているといっても過言でない状況です。このような状況ですから、自然災害に備える土木工学の役割というのは大きなものになってくるのではないでしょうか。

最先端のテクノロジーとの融合

学科紹介動画にもありましたが、近年技術の発達により「土木」の研究のあり方がかわっていきています。

ドローン・ICTを用いた測定などですね。ビックデータの活用も盛んです。

スケールが大きく、歴史に残る仕事ができる

一時期話題になったCMがあります。大成建設の「地図に残る仕事」というキャッチフレーズのCMです。

このCMに「土木」の魅力が詰まっていると思います。是非御覧ください。

研究内容

HPはありませんので、前身の建設都市工学コースの一覧を載せておきます。

分野としては

- 構造系

- 地盤系

- 計画系

- 水工学系

- 環境系

の5分野に分かれています。

- 打音-熱赤外線による既設構造物の診断技術

- 道路橋の地震時被災メカニズムの解明と耐震補強法の検討

- 耐衝撃性能評価,既設構造物の劣化度診断技術の開発に関する研究

- 地震工学分野におけるAI活用法の検討

- 鋼構造物の致命的損傷予知シミュレータの開発

- 防食皮膜を有する鋼材の皮膜劣化と腐食の連成機構の解明

- コンクリート構造物の調査・診断法および維持管理に関する研究

- 過酷な環境下において長寿命化を実現するための新材料の開発

など

- 砂漠化防止技術および土地劣化改善システムの開発研究

- 山地河川における土砂流出に関する研究

- 情報を活用した地域防災に関する研究

- 地盤災害における数値シミュレーション技術に関する研究

- 土砂災害ハザードマップ・リスクマップの作成および適用に関する研究

- 地震・ゲリラ豪雨に耐えられる地盤補強技術の開発

など

- 交通計画と交通行動分析を中心とした,鉄道軌道の力学や交通騒音の予測方法の開発

- 離島交通と生活圏の拡大

- 交通計画と交通規制による都市の防犯

- 人口減少,都市域縮小に対応した都市・地域,社会資本管理のあり方の研究

- 新しい技術を活用した交通工学におけるシステム開発

- 人口減少社会における,経済への外的ショックを踏まえた持続的発展社会に関する分析

- 土木構造物が景観形成に果たす役割と可能性,風土景観の価値の評価

- 社会基盤整備の場で川や橋,道など様々な構造物について計画やデザイン

など

- 気候変動に伴う水・土砂災害への適応の研究

- 流木災害リスク評価手法の開発

- 雨水処理・Eco-DRR(生態系活用型防災)などのグリーンインフラ研究

- 地域のための小水力発電の研究

- 高精度高潮波浪シミュレーションモデルの開発

- 沿岸災害における地球温暖化の影響予測

- 協働海洋学による海洋保護区の計画・設定・管理

- 海岸・河川環境の保全・再生(カブトガニなど希少生物,漂着ゴミ対策,ダム管理,環境教育)

など

- 賦活化した竹炭・木炭や汚泥溶融スラグを用いたセシウム除去

- 水生動物や懸濁物質の脂肪酸組成を指標とした生態系解析手法の開発

- 持続型社会に貢献する廃棄物の循環資源化技術の開発

- 頻発する自然災害に対応する災害廃棄物処理システムの開発

- 地域水循環系の健全化に関する研究

- 将来の水資源確保を目指した気象制御(人工降雨)に関する研究

など

まとめ

- 旧帝大ではめずらしい「大学改革」を推進中。時代の流れを察知して新しいことにチャレンジしたい人向け

- 2017年に新キャンパス移行

- 2021から学科再編。入試制度等大きく変更あり

- 工学部は「学科群」で入試。2年の後期に学科を選択

- 近年増加する自然災害に備える研究

- 地図に残る仕事

- 技術の発達で土木工学のイメージは変わっている

注意事項

このページでは、大学の公式サイトなどの一般に公開されている情報を元に解説しています。作成者は大学関係者ではありませんのでご注意ください。

またここで解説した内容は変更されている可能性があります。最終的には必ずご自身で公式サイト等にて確認してください。